2025年6月,北京的一场拍卖会上,一只131厘米高的薄荷色玩偶以108万元落槌,震惊收藏界。这只尖牙、尖耳、一脸坏笑的玩偶,是今年红遍全球的泡泡玛特旗下的LABUBU,全球仅此一只。

就在同月,德国杜塞尔多夫市的Manga Mafia扭蛋店里,欧洲的年轻人正排队投入硬币,只为抽取《鬼灭之刃》角色的迷你模型——这里陈列着150台扭蛋机,人称“欧洲二次元圣地”。

德国Manga Mafia扭蛋店外排队的年轻人。(视频截图)

这些极具IP价值的潮流玩具,展示了玩具在当下的全新面目和商业价值。

我们在玩具的陪伴下长大,长大以后又拥有了新的玩具。从芭比的身体表达,到LABUBU的情绪疗愈,从乐高积木的创造力哲学,到盲盒经济的心理学设计,一波波玩具潮流此消彼长。这些不会说话的小物件,是如何陪伴我们、抚慰我们,让我们认识自己的?

童年的延长,还是童年的消逝

从外在看,LABUBU简单得有些复古。它没有可活动的关节,也没有动画片承载的故事,只是一只不能改变形象的玩偶。这类潮流玩具虽设计各异,但功能结构日趋简化,回归传统,宛如一股复古潮流,与一百多年前的玩偶没什么本质区别。

左图:拍出108万的薄荷色LABUBU玩偶。右图:丘比娃娃。

1909年,美国艺术家罗斯·奥尼尔创造了丘比娃娃形象,几年后该形象被制成玩偶,这个没有性别的长睫毛大眼娃娃风靡欧美,成为最早的大众玩偶。丘比娃娃圆润的身体与天真的眼睛,奠定了后世类似玩偶的基本风格。

实际上,玩具的“登堂入室”,就是近一百来年的事。很多我们再熟悉不过的“古董级”玩具,远比我们想象的年轻。比如,魔方风靡世界,不过40来年。1974年,匈牙利建筑学教授厄尔诺·鲁比克发明了一个立方体教具,以便帮助学生理解空间结构。他巧妙地设计了内部连接轴结构,使得六个面独立运转,而立方体不会解体。很快,这个具有益智性的教具,被玩具公司挖掘出玩具潜力。1979年,“鲁比克魔方”推向全球市场。

迷你玩具车发明于20世纪50年代。1953年,英国玩具公司推出了一款英国女王加冕车模型,畅销一时。几个月后,公司一位老板为女儿将模型车设计成更迷你的型号,因为只有能塞进火柴盒的玩具,才被允许带到学校。迷你玩具车就此诞生。

吹肥皂泡的玩具是20世纪40年代出现的。起初,这是孩子们用家里洗衣的肥皂水玩的游戏,直到某一天,美国芝加哥一家机敏的清洁用品公司将其做成瓶装产品,旋即风靡一时,也成为在婚礼等场合搞气氛的必备道具。

如同肥皂泡玩具,在经典玩具的发明史中,意外无处不在。并无实用价值的玩具,常出自生活中的妙手偶得,或是技术创新的副产品。1943年,美国化学家研发橡胶替代品时,偶然发明出橡皮泥。一位海军工程师在调试船舶弹簧时,创造了能“爬楼梯”的“机灵鬼弹簧”,后来变身五彩的“彩虹圈”。源自战争的科技,以温柔的面目治愈着战后一代。

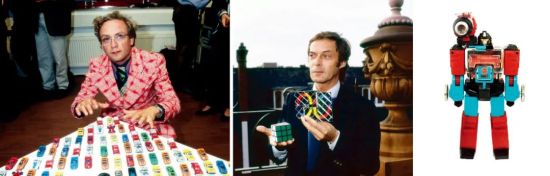

左图:1996年,德国音乐家、主持人兼作家维加尔德·博宁展示他的火柴盒玩具汽车收藏。

中图:1986年,匈牙利建筑师、发明家厄尔诺·鲁比克手持他的两项发明——魔方(左)和鲁比克魔术(右)。

右图:孩之宝1984年出品的变形金刚玩具。图/视觉中国

最大的玩具类别,永远是玩偶。在女孩的床边,它们是洋娃娃,在男孩的手里,它们是奥特曼模型。在不同年代,玩偶有不同的变体:芭比娃娃、Hello Kitty、奥特曼、巴斯光年、玲娜贝儿、LABUBU……还有无数动物形状的毛绒玩具,陪伴着人们从嗷嗷待哺到长成大人。

一个小小的变化,让玩偶的趣味性陡然提升,诞生出一种新的玩具。

1974年,日本特佳丽公司推出一款关节可活动的系列人偶,从此,一种新的玩偶问世了:可动人偶。几年后,这个系列里加入机器人角色,复杂程度指数提升,机器人可以变身成为飞机和汽车。

1984年,特佳丽与美国孩之宝公司合作,美国人重新包装了这款玩具,起名“变形金刚”。上市第一年,变形金刚占据美国全部玩具市场四成以上份额。为了推广玩具,孩之宝公司还与漫威合作,为变形金刚制作动画片,成就经典IP。

在20世纪之前,认为孩子有玩耍的权利,并应当为此特别制作一些物件,还是一种新观念。20世纪以后,生产玩具的制造商才大量出现,随之诞生各类家喻户晓的大众玩具。

“1900年前后,不仅出现了大量机械制造的玩具,而且体现出对儿童游戏的积极态度。制造商和父母都向小孩子们发出这样的信息——玩耍是他们的工作,而这些玩意,就是他们工作的工具。”在玩具文化史著作《小玩意》中,美国宾夕法尼亚大学现代史杰出教授加里·克罗斯说道。

最初的“爆款”玩具,多是儿童幻想故事中的角色,比如那些从迪士尼动画中走出的玩偶。这些故事最初被创作成漫画和电影,然后扩展到电视等媒介,玩具产业则让二维的动画变身三维的实体,摆在了孩子们的床头。

加里·克罗斯对当代儿童文化史有过数十年研究,他对《中国新闻周刊》分析道,20世纪初出现的这些儿童幻想文艺,将儿童视为可爱、充满活力和冒险精神的存在,并赋予他们自我表达的权利,这令父母感到欣慰和安心。“这种对儿童幻想的现代接受,通过玩具和玩偶体现。”加里·克罗斯说。

如果只是作为童年的陪伴,玩具本不必更新太快,因为正是在漫长的陪伴中,我们积累着与心爱之物的感情。但玩具产业的扩张,需要不断迭代的产品,要让孩子们“喜新厌旧”。

“玩具的潮流,是儿童文化产业为实现最大收益而持续制造消费热情的结果。”加里·克罗斯认为。他说,我们小时候都记得,要将积木和玩具屋留给弟弟妹妹,为什么现在孩子们不再传承他们的玩具?我们开始产生疑惑:每年必备的玩具,真的是为孩子们玩耍用的吗?它们不断改头换面,是否代表了另外某种力量?

加里·克罗斯还提出一个观点:玩具产业诞生的社会文化背景之一,是“童年的延长”。进入20世纪以后,孩子们不用过早地开始工作,或者协助父母工作,从而拥有一个更完整、有闲暇的童年。然而,进入大众传媒和互联网时代以后,花样翻新的玩具潮流,也让孩子们过早地陷入“消费陷阱”。如尼尔·波兹曼在《童年的消逝》中所揭示的,在商业广告和大众文化滋养下,纯真童年过早地丧失了。

“我们常常会悲悼纯真的丧失。我们回忆在大街上玩球,在木屋里开‘秘密’会议,或者在微型柳条马车里摇着洋娃娃。我们认为这就是孩子们‘传统的’游戏方式,童年‘通常’是不变的。”加里·克罗斯说,今天丰饶的玩具店,已经成为一个精心安排的仓库,“对于成年人来说,(为孩子)购买玩具,已经成为一件使人灰心、令人恼火又备感困惑的事”。

玩乐、益智、故事:玩具如何长盛不衰

第一个真正流行全球的玩具,来自北欧小镇。1932年,在丹麦北部小镇比隆的一个小作坊里,40来岁的奥莱·柯克·克里斯蒂安森制作了一些小型木制玩具,取名为“LEGO”,来自丹麦语“Leg Godt”的缩写,意为“玩得快乐”。几年后,二战爆发,战火中的孩子们同样需要玩具,两年间,乐高产量翻番。

战后,乐高由木头玩具升级为积木。1958年,经历长达10年的反复研发,借助耦合系统实现拼搭的乐高积木问世,极大地提升了用户体验。奥莱之子戈德弗雷德在哥本哈根成功为乐高积木申请了专利。

这项专利的基本构件十分简单:一件正面为8个凸起短圆柱、背面为3个长圆柱的2×4矩形积木块。积木块可以互相镶嵌,形成无数种组合体。

一名幼儿在玩乐高积木。图/视觉中国

2015年上映的纪录片《乐高积木世界》中,回顾了戈德弗雷德申请专利时的一幕。专利局的工作人员问:“用6块积木,你到底能拼出多少种不同的形态?”戈德弗雷德回答道:“我们还在算,但是今天我离开家的时候,我们估计了一下,应该至少有102981000种吧。”

1亿多种。但并不确切。一位哥本哈根大学数学教授通过数学建模精确计算过,事实上,6块2×4的乐高积木,可以拼出915103765种可能。这只是6块积木而已,当积木增加到数百块、上千块,可以拼搭出的结果接近无限。有趣的是,乐高积木的基础结构从未改变,今天生产的产品与20世纪的产品可以完美兼容。至今,乐高积木产品已经多达18000多款。

这个标准化的系统,就是乐高的“玩乐系统”。其根源来自创始人奥莱,他希望玩具可以激发孩子们的想象力、创造力和学习能力,而非让孩子们被动接受成品。此后60余年,乐高不断刷新这种古老游戏的想象力。乐高的积木可以不断生长,拼出一整个“乐高城市”,可玩性大大提升。

最初,玩具承载着一种非常实用的功能:帮助孩子们为成年生活做准备。比如,曾风靡欧美的玩具屋和婴儿娃娃,其实是妈妈用来教女孩子以后如何做家务和照顾孩子的,情绪价值只是附带功能。而乐高的诞生,极大地开发了玩具的益智性一面。

美国威斯康星州协和大学传播学教授、游戏研究领域知名学者马克·J.P.沃尔夫对乐高做过专门研究,他对《中国新闻周刊》说,在20世纪上半叶,有像玩具工匠(Tinkertoy)、林肯积木(Lincoln Logs)、金属积木(Meccano)等建筑类积木套装,也有包含小型建筑、车辆、人物等主题的场景套装,乐高的天才之处在于,它将这两者结合在了一起。

“本质上,它是一种建筑套装,允许你用相同的积木粒拼搭出不同类型的主题场景。后来,他们加入了人物来填充场景,最终演变成我们今天所知的乐高迷你人仔。”沃尔夫说。当与人物结合,故事就开始了。

乐高不断丰富着积木中的故事,并借此将自己置入流行文化潮流之中。从20世纪末的星球大战系列开始,乐高与具有创意性的知名IP联名,这些IP的粉丝通过积木去重构和体验喜欢的游戏、电影、运动等。“哈利·波特”“老友记”“超级马力欧”等都成为经典乐高产品。如今,乐高还拓展到电影和电子游戏制作。

动漫、电影、玩具、游戏、主题乐园等等元素,共同编织成一张形态多变、不断扩展的娱乐网络。它们之间彼此转化,不断更新,让一个玩乐的世界永远不缺乏故事和新意。乐高也是这个世界中的一员。

“新的系列不断推出,而停产的旧系列则变成了收藏品,进而价格攀升。”沃尔夫说,“乐高是一个世界性的现象,将明快色彩和玩乐精神带给了所有国家和受众。”

玩偶有很多,芭比永远是芭比

2023年全球电影票房榜第一,被一部起源自玩具的电影摘得。这部脱胎于女孩玩具的《芭比》,不仅唤回了人们的童年记忆,也为其赋予了呼应现实的女性主义色彩。好莱坞凭借其强大的文化嫁接能力,让芭比玩偶和IP获得了新的生命力。

电影的最后,安排女主角芭比与其创造者——露丝·汉德勒相见。露丝·汉德勒是芭比玩具母公司美泰公司创始人之一,1959年,她看到女儿芭芭拉在玩纸做的娃娃,决定设计一款给女孩们的时尚娃娃。这款娃娃以她女儿的名字命名——芭比。最负盛名的女孩玩具IP从此诞生。

与以前那些大头宝宝和婴儿娃娃不同,芭比是成熟女性形象,女孩们不仅把它们当娃娃,潜意识里也视其为未来生活的样板。芭比总能折射世界的变化,再投射进女孩的想象中,女性在世界上每一次进步,都化成了芭比的新设计。

左图:1965年,芭比娃娃在德国热销。右图:美泰公司出品的第一个芭比娃娃。图/视觉中国

玩偶是世界上最古老的玩具之一。在博物馆中,人们能看到数千年前的各式玩偶。千万年前,当我们的祖先年幼时,他们也有陪伴自己的玩偶。

20世纪初当毛绒材质的填充玩偶出现以后,它们迅速成为玩偶的主流。其他材质玩偶所不具备的温柔触感,为毛绒玩具更添一份疗愈感。孩子们与毛绒玩具建立友谊,学会照顾别人,成人则随时随刻向它们索取拥抱,获得情绪价值。不论你心境如何、遭遇什么,抱起毛茸茸的玩偶,就会得到一份抚慰、安心和平静。

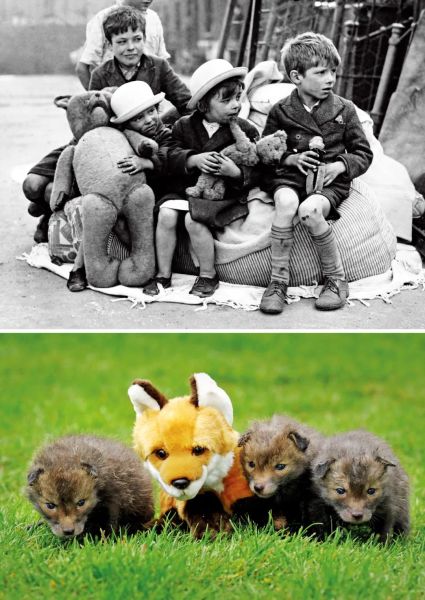

上图:1940年,英国伦敦一处公寓住宅在夜间遭到轰炸,孩子们抱着他们被抢救出来的玩具。

下图:2011年,英国一个农场主把自己孩子的毛绒玩具丢给捡到的3只狐狸孤儿,小狐狸们依偎在毛绒“妈妈”身边。

近百年来,毛绒玩具界诞生了无数“顶流”。泰迪熊、彼得兔、Hello Kitty、帕丁顿熊……中国孩子也有自己的毛绒熊猫。直到今天,借助社交媒体的传播效应,玲娜贝儿、LABUBU的Monsters家族接连在全球迅速爆红,证明毛绒玩具依然是人们的最大公约数。京东调研显示,近70%成年人有随身携带毛绒挂件的习惯,摸到就安心。

在电子化生存的今天,电子游戏和屏幕里的玩物,也并未完全取代具有实感的毛绒玩具。畅销毛绒玩具品牌Jellycat,2022年收入为1.46亿英镑,2023年增长至2亿英镑,而其员工总数仅为200余人。2024年“双十一”期间,其天猫旗舰店销售额突破1亿元人民币。在儿童和成人中,Jellycat都收获了大量拥趸,市场占有率超过迪士尼旗下玩偶。

人类为什么永远需要毛绒玩具?

美国心理学家哈洛曾做过著名的恒河猴实验,为人类对毛绒制品的喜爱探索了心理学依据。实验中,与亲生母亲分离的小猴子,更倾向于依偎在柔软的“绒布妈妈”身边,而非提供食物的“铁丝妈妈”。这表明,毛茸茸的身体接触对它们而言比食物更为重要,更具有安全感。这或许是根植于动物内心的心理依赖。

如Jellycat的品牌口号所言,“不是幼稚,是刚需”(Not childish, but essential)。心理学家温尼科特曾提出,玩偶是儿童从“完全依赖母亲”转向“自我独立”的过渡性客体。玩偶具有永恒价值,在高度原子化的现代社会,它们以无评判、无诉求、去条件的陪伴,填补了人际联结的裂缝。

玩偶有很多种,但芭比永远是芭比。

从一开始,露丝·汉德勒就希望芭比不仅仅是可爱的小女孩化身,更是承载起更丰富的内涵和可能性,如她所说,“通过娃娃,女孩可以成为任何想成为的人”。于是,在芭比诞生不久,宇航员芭比就出现了,鼓励女孩们憧憬和追求辽阔的职业前景。到2018年,芭比已经“从事”过200多种职业了,包括美国总统。

电影《芭比》中,芭比对露丝·汉德勒说:“我想成为能创造意义的人,而不是被塑造的商品。”露丝笑了:“你不需要我的许可。”她接着说,“我无法控制你,就像我无法控制自己的女儿一样。作为母亲,我们只是静静站着,看着女儿走了多远。”

尽管芭比过分苛刻的身材比例,引发了数十年的争议,不可否认的是,芭比打破和改写了“女孩该玩什么”的固有观念。女孩们从玩具中想象未来。

小孩的玩具,大人的玩具

“从某种意义上说,玩具从来就不只是给儿童的。我们所说的玩具,被狭义地理解了。”马克·J.P.沃尔夫说,“我们可以看到,玩具的概念已经变得更宽泛,在文化上也更容易被接受。比如,玩具这个词也可以指男性的工具、收藏品等等。”

玩具是孩子的专属,这个观念早就过时了。

早在1985年,英国《泰晤士报》一篇文章中就出现了一个新词:Kidult。Kidult是kid(儿童)和adult(成年人)两个词的合成,以命名电视时代造就的“长不大”的一代人。后来有学者引入电影研究,将《星球大战》电影定义为Kidult文化的萌芽。

Kidult概念甫一出现,迅速被市场接纳并热情推广,它被视为一个千载难逢的商机——当孩子长大后,小时候的玩物还可以继续卖给他们。玩具产业牢牢抓住这个群体,助推Kidult潮流,Kidult从亚文化升级为潜力巨大的主流市场。

2004年前后,Kidult概念传入中国时,正值中国经济和城镇化高速发展之时,也是青年文化的爆发期。次年,流行组合S.H.E唱出“我不想,我不想,不想长大,长大后,世界就没童话”。长大后的世界可能没有童话,但在这个时代,大人已经可以毫不羞愧地消费洋娃娃。

沃尔夫说,在二战前,市场营销主要面向两个受众群体:儿童和成年人。随着战后“婴儿潮”出现,“青年文化”的概念在欧美诞生了,随后波及全球。于是,在儿童和成人之间,打开了一个新的营销空间——从儿童向成人过渡阶段的人群。他们的年龄大到具有自主消费能力,但又年轻到不必承担大多数成年人的责任,比如养家和支付房贷。因此,他们有闲钱,是理想客户。

如同加里·克罗斯所说的“童年的延长”,今天,青年文化也是童年的一种延长。人们可以更自由地选择生活方式,甚至将生活的某些部分,永远保护在童年中。

玩具是对日常生活的超越。儿童离不开玩具,正是因为他们处于最具有想象力的年纪,初涉人世、所见不多,玩具很轻易地让他们撤出真实的生活,进入幻想的世界。这与孩子们喜欢看动画片同理。成年后仍热爱玩具的人,往往也怀有一颗童心。他们能够并且愿意短暂地与日常生活拉开距离,进入另一个依靠想象构建的时空。这样的“穿越”无利可图,甚至会面临玩物丧志的指控,却在拓宽着日常生活的边界。

一些成年人着迷于层出不穷的潮流玩具和电子游戏,另一些人则倾心于老玩具。有人钟情于铁皮玩具,有人迷恋老派玩偶,还有一些更为怀旧的选择——红白机、卡牌、四驱赛车……收藏玩具就是收藏童年,他们通过旧玩具回味往昔,或者弥补童年。

“我对20世纪50年代初的牛仔玩具怀有特殊情感,那时我6岁或8岁,但对30岁时出现的《星球大战》玩具毫无兴趣。”加里·克罗斯对《中国新闻周刊》说,玩具收藏是一种非常现代的怀旧形式,根植于消费文化和个人主义——人们收藏玩具,更多是为了追寻个人的童年记忆,而非集体记忆。

扭蛋与盲盒:玩具为何让人上瘾

在日本,几乎有饮料机的地方,就有扭蛋贩售机。人们投入三五百日元(合15—25元人民币),扭动旋钮,一只扭蛋随机掉落,拧开塑料蛋壳,蛋里可谓包罗万象。一代又一代日本人伴着扭蛋带来的快乐长大,扭蛋文化也溢出到世界其他地方。

半个世纪前,几个日本人将美国人发明的自动贩卖机引入日本,大开脑洞地改造成扭蛋机,销量噌噌上涨。几十年间,扭蛋成为日本的全民玩具。

左图:2024年3月29日,日本东京池袋店里的扭蛋机。

右图:2019年7月30日,多位年轻女孩聚集在上海商业区的一台泡泡玛特自动贩卖机前。图/视觉中国

扭蛋玩法的本质,是不确定性带来的刺激。这是一种古老的、根植于人性的冲动,人们对此都不陌生:圣诞袜里装载的期待,拆开生日礼物时收获的惊喜……进入商业世界以后,干脆面里的那些成套卡片,狠狠拿捏了“80后”“90后”的童年。那些极具社交属性的卡片,曾吸引孩子们一包一包地买面、集卡、交换。

带着干脆面香味的卡片,曾经是中国孩子的“扭蛋”。那时消费水平不高,卡片本身不是生意,卖家无非希望孩子们多买几包五毛钱的干脆面。而十多年之后,集卡本身成为生意,花几块钱抽一张的“盲卡”,据业内人士估计,已经抽出一个百亿市场。

一个扭蛋里面是“Ikimono Encyclopedia”系列中的一只树蛙。图/视觉中国

这种主打随机性的玩具,在不同时代一直有其变体,集大成者是盲盒。

日本多丽梦公司2005年推出的Sonny Angel,如今被视为盲盒鼻祖,这是一款光着身子的大眼萌娃玩偶。SA娃娃分系列主题推出,每个系列8到12个玩偶,装在盒子里。为了买到心仪款和特别隐藏款,人们总会一次一次反复购买。

2015年,中国企业泡泡玛特获得SA娃娃中国品牌授权,在中国推出SA盲盒。看到盲盒如此受欢迎,次年,泡泡玛特签下香港设计师的Molly IP后,同样以系列化的盲盒形式出售。2019年,Molly盲盒迎来爆发,一年之内,卖出400万个,销售额近4.56亿元。抽中心仪款的欲望、限量隐藏款仅1/720的概率,刺激着拥趸们的多巴胺分泌,复购率达58%。

中国市场上,“盲盒热”再也无法被忽视。盲盒比扭蛋价格更高,潮流玩具的盲盒,单价在50元以上,“端盒”(整盒购买)价格更是达数百元。潮玩盲盒与IP紧密联姻,以极高的“社交货币”和流行文化属性,开辟出一个迅速扩张的新兴市场。

盲盒是“斯金纳箱效应”在玩具领域的印证。斯金纳箱实验是研究重复行为和成瘾行为的经典实验,随机的奖励可以导致人们形成惯性行为,甚至出现上瘾、迷信。芝加哥大学心理学教授奚恺元与香港中文大学商学院助理教授沈璐希曾通过4项实验证明,当激励具有不确定性时,人们比获得确定性激励时更倾向于重复行为,即使确定性激励的回报更高。

其中一项实验中,香港一家跑步俱乐部的成员被告知,他们可以在15天内,通过在400米的室外跑道上跑步、慢跑或快走来获得积分。一半人分配到确定奖励的小组——每圈结束可获得5分;另一半成员得到的奖励是随机的——每圈结束后,随机积3分或5分。这些积分可以兑换咖啡馆的礼品卡。

正如研究者所预测的那样,那些事先不知道会得到什么奖励的跑者,跑的圈数比每圈5分的跑者要多。

人类从不确定中打捞希望的冲动从未改变。但当一只薄荷色LABUBU拍出108万元天价,稀缺款普通玩偶在二手市场炒出上万元,人们更应该想起日本人关于扭蛋的一句忠告:“快乐不在蛋里,在你转动旋钮时的心跳中。”

时尚潮来潮去,但总体而言,人们在休闲和游戏方面想要的东西是相似的。“这就是为什么有那么多全球流行的IP:乐高、宝可梦、星球大战、超级英雄电影、各种电子游戏等等。”沃尔夫对《中国新闻周刊》说,“游乐本身是人类共通的东西,甚至可以帮助人类更好地相互联系和理解。这一点值得深思并予以支持。”

去年,考古工作者公布了南昌海昏侯墓园一项“有趣”的发现,在海昏侯刘贺之子刘充国的墓中,出土了十余件青铜玩具。这些玩具中有青铜大角羊、铜骆驼、铜野猪、错金铜虎,也有模仿日常用具的铜壶、铜盘等,可能是让儿童模仿成年人的生活。刘充国去世时年仅十岁左右,这些玩具随着年幼的王子被埋入地下。

换个视角看,那些供刘充国父亲刘贺把玩的铜器、玉器、金银器,何尝不是刘贺的芭比、乐高和LABUBU?在漫长的历史中,贵族们坐拥的各式精雕细琢却无甚实用价值的艺术品,何尝不是那些时代成年人的玩具和手办?

经由这些非实用的小玩意儿,在片刻的想象、超脱和游离中,人们离开日常生活半尺,在另一个平行宇宙中获得自由和抚慰,这就是玩具的意义。

这些微小的物件之所以不朽,因为它们承载的不仅是童年的乡愁,更是人们对于陪伴、创造与归属的永恒渴望。

发于2025.7.21总第1196期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:百年玩具史:玩具如何抚慰人心

记者:倪伟

编辑:杨时旸