应韩国总统李在明的邀请,国家主席习近平10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。这是习近平时隔11年再次对韩国进行国事访问,也是李在明就任总统后中韩元首首次会晤。

中韩两国超越社会制度和意识形态差异而成为战略伙伴,是后冷战时代国际关系的一大典范。2008年,中韩关系提升为战略合作伙伴,各领域交流合作显著增强。尽管过去几年经历困难和挑战,但利益交融、休戚与共的现实基础没有变,共促和平、共谋繁荣的共同愿景没有变。

习近平主席指出,经过33年洗礼,中韩关系理应更加成熟稳健,展现新气象,开辟新局面。李在明总统表示高度重视对华关系,愿加强互利合作,维护产供链稳定,改善国民感情,给两国人民带来更多福祉。

此访重要成果是实现中韩战略合作伙伴关系再确认。当前中韩关系改善向好态势来之不易,值得倍加珍惜。双方应坚守建交初心,厚植互信根基,拓展合作空间,推动中韩关系行稳致远。

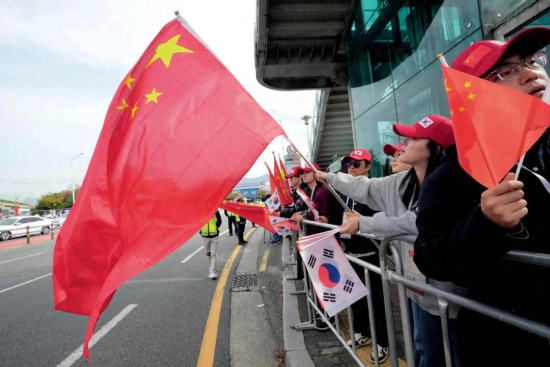

10月30日上午,国家主席习近平乘专机抵达韩国。民众在釜山街头挥舞两国国旗欢迎习近平。图/视觉中国

在波折中成为典范

朝鲜战争遗留下来的敌对关系和冷战时代的意识形态阻隔使中韩两国直至1992年才得以建交。尽管建交时间不长,但中韩关系在此后的30多年时间里取得了丰硕成果,其发展速度之快,在两国外交史上都是罕见的。中韩关系的耀眼成绩首先体现在政治定位的快速提升上。1998年韩国总统金大中访华,双方宣布建立面向21世纪的中韩合作伙伴关系。2003年韩国总统卢武铉访华,双方宣布建立中韩全面合作伙伴关系。2008年5月韩国总统李明博访华,双方宣布建立中韩战略合作伙伴关系。

2014年至2015年,中韩关系进入一段“蜜月期”。2014年7月习近平主席访韩,两国元首一致决定进一步丰富中韩战略合作伙伴关系内涵,使两国成为实现共同发展的伙伴、致力地区和平的伙伴、携手振兴亚洲的伙伴、促进世界繁荣的伙伴。

经贸领域,中韩双边贸易额在2015年达到2758亿美元,较建交初期增长逾50倍。2012年5月中韩启动自由贸易协定政府间谈判,并于2015年6月正式签署协定,同年12月20日协定正式生效。

以2016年的“萨德问题”为开端,中韩关系出现下行期和调整期交替出现的局面。韩国现代经济研究院的报告显示,从宣布部署“萨德”至2017年4月的9个多月间,韩国遭受的经济损失约占其国内生产总值的0.5%,达8.5万亿韩元(按当时汇率约合509亿元人民币),中国同期也蒙受了约1.1万亿韩元(按当时汇率约合66亿元人民币)的经济损失。

2017年5月文在寅政府上台后,中韩关系从下行转为调整。文在寅秉持“平衡外交”理念,试图修复因“萨德问题”而受损的对华关系。韩方通过“三不一限”承诺,即不加入美国导弹防御体系、不追加部署“萨德”系统、不发展韩美日军事同盟、对现有“萨德”系统用途设限,有效缓解了中方的核心关切,使中韩关系呈现回暖态势。

这种回暖在经济层面也有所体现,两国贸易额在2018年首次突破3000亿美元,达到3134亿美元。2017年12月,中韩自由贸易协定第二阶段谈判正式启动。2020年11月,两国作为首批签署国一同加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)大家庭。2021年,即文在寅最后一个完整的执政年,中韩贸易额达到3623亿美元的历史高点。面对突如其来的新冠疫情,两国守望相助,在全世界范围内率先取得抗击疫情的阶段性成果,留下了“道不远人、人无异国”的佳话。

2022年5月,奉行“价值观外交”的尹锡悦出任总统后,中韩关系经受了自建交以来最严峻的考验。尹锡悦采取了对美西方“一边倒”的对外政策,并没有给予中韩关系应有的重视。他甚至天真地认为,只有加强韩美同盟关系才能让中国更重视韩国。执政期间,尹锡悦在台海、南海等涉华敏感问题上多次触雷,在经贸、科技领域追随美国对华“脱钩断链”,声称宁可牺牲部分中国市场也要维系与美西方的技术纽带。在2024年12月遭到弹劾之后,尹锡悦仍积极宣扬“中国威胁论”,试图通过鼓动反华情绪求得自保。在此影响下,中韩关系陷入自“萨德问题”以来的又一个“冰点”,且持续时间更长。

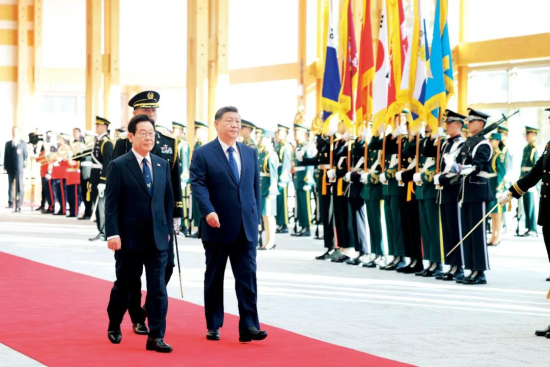

11月1日下午,韩国总统李在明同中国国家主席习近平在庆州博物馆举行会谈。习近平在李在明陪同下检阅仪仗队。图/新华

复杂的内外环境

中韩建交33年来,两国超越社会制度和意识形态差异,积极推进各领域交流合作,实现相互成就和共同繁荣。即便在中韩关系相对冷淡的尹锡悦执政时期,两国仍保持着高度融合的产供链,“你中有我、我中有你”的协作关系并未动摇。2024年中韩双边贸易额达3280.8亿美元,增长5.6%,中国连续21年位居韩国第一大贸易伙伴国,韩国重回中国第二大贸易伙伴国。无论从任何角度上看,推动中韩关系健康发展都符合两国的根本利益。然而,作为隔海相望、文化相近的邻国,两国在密切互动过程中产生矛盾分歧也是在所难免的。从过去十年中韩关系所经历的波折来看,两国面临着远比建交初期更为复杂的内外环境和掣肘因素。

一是国际环境更具“对抗性”。中韩建交的1992年正值冷战结束和经济全球化快速发展的时期,为两国聚焦合作提供了有利的外部环境。而近年来,“逆全球化”浪潮不断冲击国际经济秩序,单边主义、保护主义、民族主义、民粹主义加速蔓延。所谓“安全问题”和价值观问题不断泛化到经济人文领域,国家之间的包容性和合作意愿有所下降。个别国家为了自身的战略利益而有意塑造和渲染“二元对立”的世界格局,用“新冷战”思维影响他国的对外认知和外交决策。朝鲜半岛的多变局势以及“保守、进步分庭抗礼”的韩国国内政治架构与上述外部因素产生叠加效应,对韩国的对华认知产生了负面影响。

二是韩国外交的固有“弊病”,即对朝鲜的“针对性”和对美国的“依赖性”。中国的朝鲜半岛政策讲究整体性和平衡性,既重视与韩国的战略伙伴关系,也重视与朝鲜的传统友谊,着眼点是半岛的长治久安。而韩国在半岛问题上的对华诉求往往超过半岛和平本身,甚至试图将良好的中韩关系作为对朝政策杠杆。另外,历届韩国政府均强调韩美同盟在其对外政策中的基石地位,严重挤压了韩国外交的自主空间。随着美国将中国视为战略竞争对手并频频出台遏华政策,韩国在政治、经济、军事等领域均面临“选边”压力。而韩国部分政客出于不切实际的对美认知和政治私利,将所谓同盟义务置于韩国自身国家利益之上,主张帮助美国“竞赢”中国,给中韩恢复政治互信制造障碍。

三是中韩关系在经贸人文领域发生的变化。建交以来,中韩之间形成的互补性极强的经贸合作关系为两国的产业升级提供了重要动力。中国凭借完整的工业体系和活跃的创新活动逐步向全球价值链的中高端环节攀升,相应地改变了中韩之间的竞争力对比和贸易结构。在此背景下,两国经济的互补性有所降低,有些产业开始形成激烈竞争,其中就包括造船、汽车、半导体等韩国的传统优势产业。另外,“反中”和“嫌韩”的情绪在两国民众中出现一定程度的蔓延,两国对彼此的“好感度”在低位徘徊,中韩“民心相通”工作面临挑战。

在这些复杂的新形势和掣肘因素之下,中韩元首为两国关系发挥领航定向作用尤为重要。习近平主席此访期间,中韩双方同意推进健康有益的人文交流,继续实施人员往来便利化举措,开展青少年、媒体、智库、地方等领域交往,促进两国民心相通。

11月1日下午,韩国总统李在明同中国国家主席习近平在庆州博物馆举行会谈。图/新华

面向未来,行稳致远

习近平主席此次对韩进行国事访问,被韩方视为本年度最重要的外事活动,得到了最高规格礼遇。在超过90分钟的会晤中,中韩元首再次确认了推动中韩关系健康发展对于彼此的重要性,就战略互信、经济纽带、民心相通、多边协作等议题达成广泛共识。韩国总统李在明将此次访问解读为“韩中关系全面恢复”的契机,强调中韩作为战略合作伙伴得以“重新回到实用与相生之路”。当然,在当前复杂多变的国际形势下,中韩两国不仅有广阔的合作空间,也面临一些共同的挑战。从这个意义上讲,习近平主席此次访问不仅为中韩关系走出低谷提供了新契机,也勾勒出两国未来需要努力的方向。

首先是通过战略沟通提升互信。中韩需要用好和强化两国间的对话交流机制,深化对彼此核心利益和重大关切的认知和尊重。不针对第三方和不受第三方影响是中国处理双边关系的基本原则,这一原则也同样适用于韩国。提升“自主性”是韩国的长远利益所在,中韩两国应当更加聚焦于中韩关系本身的意义、发展逻辑和独立价值。

其次是构建更加符合时代要求的经贸合作体系。随着中国的科技进步和产业升级,中韩之间的经贸合作从过去的垂直分工走向水平分工已是大势所趋。双方应秉持互利共赢原则,加快推动中韩自由贸易协定第二阶段谈判,充分利用中韩自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)带来的制度性便利,深挖人工智能、生物制药、绿色产业、银发经济等新兴领域合作潜力,力求使两国民众能够切身体会到中韩经济合作带来的红利。

再次是提升人员往来的规模和质量。在中方免签政策的提振下,今年1月至8月韩国人访华人数已接近200万人次,较去年同期增长40.6%。韩国对中国公民同样采取了签证便利化措施,当前中国公民访韩规模基本保持在每月50万人次以上。但总的来看,中韩之间的人员往来规模较疫情前仍有一定距离,潜力依然巨大。另外,周末赴中国沿海城市休闲度假正在成为韩国商务人士和年轻人的生活常态,构建中韩共同生活圈可能在不远的将来成为现实。

再然后是通过加强交流和舆论引导改善两国关系的民意基础。中韩应进一步激活青少年、媒体、智库、地方等交往,为两国间形成多层次、多领域、多年龄段的交流网络体系打下基础。中韩之间不乏韩国海警救助中国公民、中国司机力救韩国游客等温情故事,友好交往是两国民间交流主旋律。但在信息技术和自媒体高度发达的今天,两国间的负面事件和公众人物涉及对方国家的一言一行都极易被聚焦、放大和扭曲,给两国关系带来负担。中韩应致力于舆论环境的整体改善,尤其要在打击虚假信息和不实报道方面采取更切实的行动。

最后是加强在多边机制和全球治理中的合作。作为本次APEC会议的东道国,韩国围绕普惠包容的地区秩序和科技、环境、人口等领域的可持续发展提出了自己的愿景,得到与会各国的普遍认可。李在明早在当选总统之前就强调韩国的“全球责任”,明确表达了为全球治理作贡献的意愿。总的来看,韩方构想与中方倡导的亚太共同体概念和四大全球倡议有不少契合之处。同时,人口结构变化、环境治理、跨境犯罪等问题不仅是中韩两国面临的现实困扰,也是地区和全球层面不得不应对的长期挑战。践行真正的多边主义,携手为地区和平繁荣和全球治理作出贡献,是中韩两国的应有之义,也是未来的重要合作点。

正如习近平主席在同李在明总统会晤中所指出的,事实证明,推动中韩关系健康稳定发展,始终是符合两国人民根本利益、顺应时代潮流的正确选择。中方重视中韩关系,对韩政策保持连续性、稳定性,愿同韩方加强沟通,深化合作,拓展共同利益,携手应对挑战,推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远,为地区和平与发展提供更多正能量。

(作者系中国国际问题研究院亚太研究所副研究员)