生物制剂的出现革新了慢性自发性荨麻疹的诊疗格局

凌晨三点,74岁的杨卿再次从梦中痒醒。大腿内侧皮肤下仿佛有团火在肆虐,痒得像千万只蚂蚁在啃噬。

她用力挠,有多大劲儿就使多大劲儿,恨不得把皮抓破,好像只有破了皮,出了血,痒感才能止住。打开台灯,掀开被子,杨卿的两条腿上全是密密麻麻的淡红色风团。荨麻疹,又犯了。

这是她与慢性自发性荨麻疹缠斗的第9年。9年里,这样的夜晚如同家常便饭,而她的经历,也只是千万荨麻疹患者的缩影。

来势汹汹的皮肤病

天津中医药研究院附属医院皮肤科门诊大厅内,挤满了荨麻疹患者。这些患者与其他皮肤病患者不同,他们大多拿着照片来看病。

之所以这样,是因为荨麻疹发病特征较为特殊:患者皮肤上隆起的红色或苍白色皮疹,也就是风团,通常会骤然出现,伴有剧烈瘙痒,来势汹汹。随后,风团又会在24小时内自然消退。患者需及时记录皮肤情况,才能供医生诊断。

尽管大多数荨麻疹可自行消退,但其反复发作,迁延不愈,给患者带来极大困扰。尤其是慢性荨麻疹患者,更可能陷入“被反复骚扰的持久战”。

结合《慢性荨麻疹发病机制的研究进展》中的描述,慢性荨麻疹是一种常见的免疫相关性皮肤疾病,表现为每天或间歇发作的风团和瘙痒,持续时间超过6周,且可能伴有或不伴有血管性水肿1。同一患者可共同存在两种或两种以上类型荨麻疹,如慢性自发性荨麻疹合并人工荨麻疹2。

在全球范围内,慢性荨麻疹的患病率大约在0.1%至3.4%之间;中国人群中的患病率为2.6%3 4。

据天津中医药研究院附属医院皮肤医学部,皮研所所长赵作涛表示,慢性荨麻疹存在显著人群分布特征:亚洲群体、儿童及中年女性为高发人群,均与免疫紊乱或炎性反应密切相关。

天津中医药研究院附属医院皮肤医学部,皮研所所长赵作涛

“亚洲人群因节奏生活快、工作压力大、人员密集,会增加神经炎症风险与病毒感染风险,神经过度活化诱发免疫失衡。儿童免疫系统尚未发育完善,食物不耐受或疫苗等因素,都可能打破免疫平衡致病。”而中年女性,也会在职场压力、生育负荷、激素波动的多重夹击下,让免疫紊乱风险显著上升。“这个阶段女性也是甲状腺疾病高发年龄,依然和免疫紊乱有关。”据赵作涛团队临床数据统计,我国女性慢性荨麻疹是男性患者的1.2倍。美国国立卫生研究院亦有论文统计表明,全球慢性荨麻疹女性患病率是男性2.1倍5。

高发群体特征揭示了临床常见的慢性荨麻疹发作诱因:免疫系统紊乱、神经压力与病毒感染。简单来说,就是人体长期在应激状态下,免疫系统误将自身物质识别为“敌人”,产生IgE或IgG抗体攻击肥大细胞,导致其释放组胺等炎症介质,引发风团与瘙痒。若此时患者依然持续暴露在病毒感染、日照、寒冷等外界刺激下,肥大细胞会进一步活化,形成慢性荨麻疹反复发作的恶性循环。

皮肤之下的疾病负担

“你现在神神叨叨的”林潇的妈妈说。

自从罹患慢性自发性荨麻疹,林潇就变得草木皆兵。5月在北京,人们已经开始穿长裙、短袖,可只要有风吹到的地方,前臂、脖子、脚踝,都会起荨麻疹。时间一长,只要皮肤有点瘙痒,她就如临大敌。

为了治病,林潇还曾跨城市到三甲级皮肤专科医院看病。做了过敏原和总IgE检测,可结果一切正常。

拿到结果的林潇很沮丧,没有明确的过敏原意味着没法避开可以诱发荨麻疹的外界刺激,“敌人”是隐形的,无处不在的。

林潇是医疗记者,对医疗常识有基本认知。在患病初期,她尚能谨遵医嘱。但时间一长,她就开始病急乱投医。“每周至少4次,我受不了了。我也没想过自己能干出找偏方的事。网上有些是骗人的,卖薰针或者膏药的,这些还算好识别。还有些是号称分享自己治愈经验的,真假难辨。有一个最离奇,说用治脑梗的药治好了荨麻疹。我把那个视频点收藏的那一刻,就知道自己有点不理智了。”

赵作涛表示,想通过查I型过敏原避开诱发因素是大多数临床误区。此外,社会常见的盲目忌口、提高免疫力等方法对抗慢性荨麻疹,也是错误认知。更要警惕的,就是林潇这种病急乱投医的情况,如果没有进行规范化治疗,乱吃药、不吃药、发作了再吃药等,不仅无法正常控制疾病,反而有可能面临合并症风险。

赵作涛强调,慢性荨麻疹绝非止步于皮肤,它还有更多潜在疾病负担。研究显示,高达30%的慢性自发性荨麻疹患者至少伴有一种自身免疫性疾病,其中桥本甲状腺炎和白癜风最常见,此外,慢性自发性荨麻疹最常见的特应性合并症依次为过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎。难治性慢性自发性荨麻疹更常合并精神心理疾病,该类合并症也与更高的疾病活动度、更长的自然病程、更低的生活质量相关,最常见的合并症依次为睡眠-觉醒障碍、焦虑和抑郁症。

此外,乳腺癌和肺癌患者常因肿瘤的侵袭导致免疫系统紊乱,这可能使肥大细胞和嗜碱性粒细胞等更容易被激活,释放组胺等炎性介质,引发荨麻疹。所以在临床,赵作涛特别提醒,当医生遇到非常难治的慢性荨麻疹时,应该警惕是否由肿瘤引起。“每年在临床可以遇到数位这样的患者。”赵作涛说。

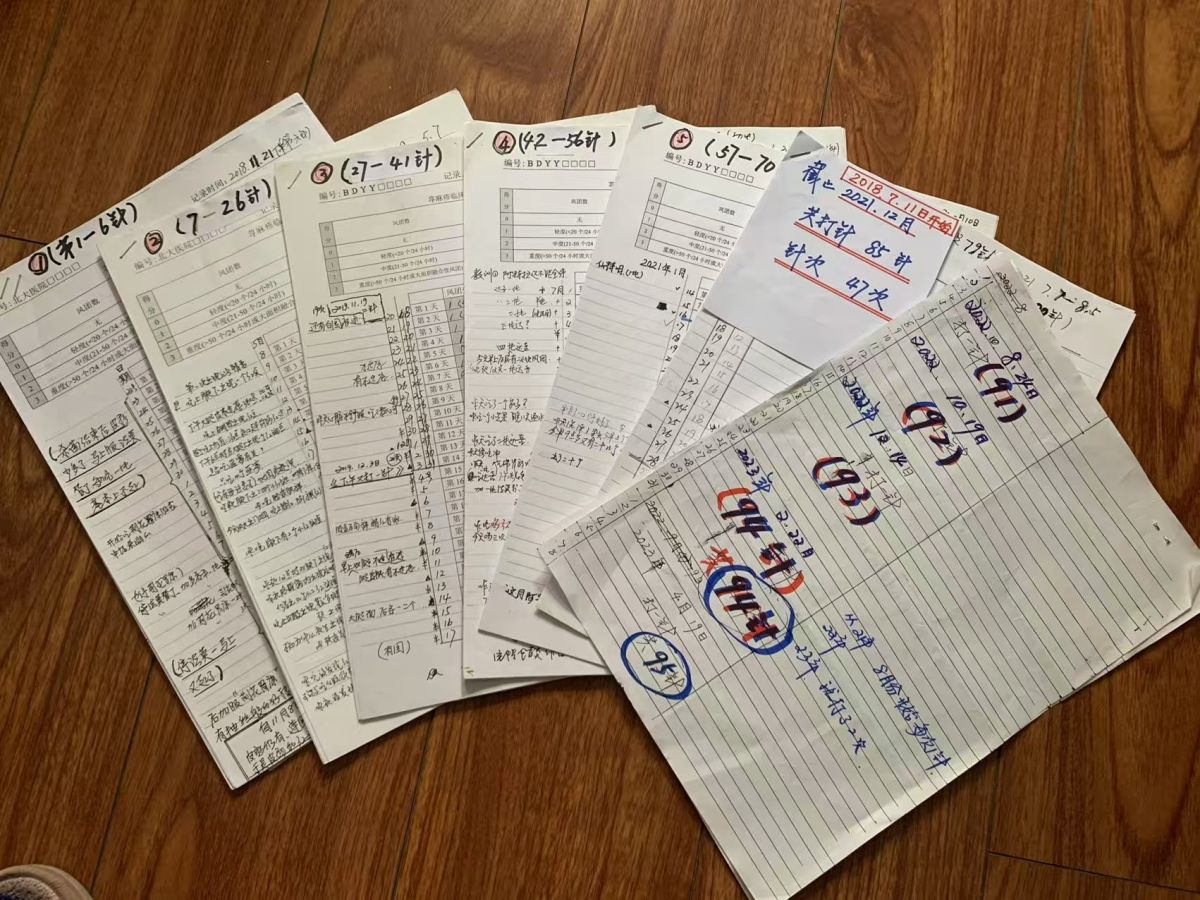

杨卿为配合治疗,写下的《注射日记》

困局与破局

杨卿就是这种难治的慢性自发性荨麻疹。

纵观她的人生历程,可以说是与过敏、免疫紊乱缠斗的一生。两岁患气管炎,小学时患运动性哮喘,免疫系统因长期炎症早就千疮百孔。2017年,一次灰尘过敏诱发了全身荨麻疹暴发。此后,慢性自发性荨麻疹经常发作,合并哮喘,让杨卿无法呼吸,胸闷,体温升高。

从病理上看,慢性哮喘与荨麻疹同属炎症疾病,通过肥大细胞活化形成“皮肤-气道过敏轴”:皮肤炎症介质触发支气管痉挛,气道免疫紊乱又加剧风团发作。这种双向恶化机制使常规药物常因诱发喘息或疗效不足被迫停用,慢性荨麻疹病程迁延难愈。

《慢性自发性荨麻疹达标治疗专家共识(2023)》(以下简称《共识(2023)》)指出,标准剂量、加量或联合的二代抗组胺药是慢性自发性荨麻疹的治疗选择。但二代抗组胺药物治疗1年后,仍有高达42.2%的患者未得到有效控制。完全控制症状或降低发作频率、缩短发作持续时间是慢性自发性荨麻疹患者最迫切的治疗需求。对抗组胺药治疗效果不佳的慢性自发性荨麻疹患者迫切需要更新治疗理念,尽早升级治疗,达到完全控制病情。6

此外,《共识(2023)》还进一步对生物制剂的阶梯式用药方式给出了明确指导。

所谓生物制剂,就是临床上治疗慢性荨麻疹时医生常说的“打针”。其作用机制是通过靶向特定的分子或细胞调节免疫反应,从而抑制炎症反应,减少症状。例如,与游离IgE结合,减少组胺释放,从而达到治疗效果。7

2021年,因病情加重,杨卿开始“打针”,彼时的生物制剂还未进医保。用她的话说,三年半共打了95针,“相当于往皮肤里打了辆小汽车”。但为了控制疾病,她还在坚持。如今,生物制剂已纳入医保,也有越来越多患者可以轻松获得治疗。

林潇的病情虽轻于杨卿,但也在考虑“打针”。主要原因是抗组胺药容易让她犯困。

生物制剂的出现,革新了慢性自发性荨麻疹的诊疗格局,引领临床向精准靶向治疗发展。更精准和个性化的治疗方案,也对医患配合、医患沟通提出了更高要求。

自注射第一针起,杨卿就开始记录《注射日记》,对注射日期、每日风团数、瘙痒程度等做了详细记录。据赵作涛介绍,皮肤学界设计翻译了荨麻疹控制评分(UCT)自测与国际通用“UAS7”荨麻疹疾病活动度评估表,可以帮助患者标准化记录疾病发展状态、严重程度。当患者就医时,医生可以用该表格清晰掌握患者发病时的情况,制定更精准的个性化方案。

而这种医患配合的方式,本质上打破了传统诊疗“医生主导、患者跟随”的单向模式,让更多医患间实现着信息同步,完成精准决策,从而实现医学从“控制症状”到“重塑生活质量”的价值升级。

患者的主动记录成为自我管理的起点,而医学探索的脚步也从未停歇。针对抗组胺药无法控制的慢性自发性荨麻疹患者,科研团队正推进小分子口服靶向药研发,部分项目已经完成了临床研究,力求填补治疗空白。临床层面,国家正积极依托中国过敏学院等机制培养专科医生,推动优质医疗资源向基层延伸。

当专科医生的诊疗经验、科研人员的创新突破、基层医疗的触达能力,与患者的自我监测形成合力,“不痒”就有了更多可能。

“最重要的是信心。这个病看起来很神秘,但几乎所有人都可以找到原因,都可以治好。医学已经如此发达,药也很多,要找到对的专家看好病,不要硬扛。”赵作涛说。

(文中杨卿、林潇为化名)

参考资料:

【1】Zuberbier T, Abdul Latiff AH, Abuzakouk M, et al. The international EAACI/GA2LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria[J]. Allergy, 2022,77(3):734-766. doi: 10.1111/all.15090.

【2】中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心. 中国荨麻疹诊疗指南(2022版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2022, 55(12): 1042.

【3】Wang J, Li J. Research progress in the pathogenesis of chronic urticaria. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Oct 28;48(10):1602-1610. English, Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2023.230037. PMID: 38432889; PMCID: PMC10929888.

【4】Zhu, L., Jian, X., Zhou, B. et al. Gut microbiota facilitate chronic spontaneous urticaria. Nat Commun 15, 112 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-023-44373-x

【5】Wertenteil S, Strunk A, Garg A. Prevalence estimates for chronic urticaria in the United States: A sex- and age-adjusted population analysis. J Am Acad Dermatol. 2019 Jul;81(1):152-156. doi: 10.1016/j.jaad.2019.02.064. Epub 2019 Mar 11. PMID: 30872154.

【6】中华医学会皮肤性病学分会, 中国医师协会皮肤科医师分会. 慢性自发性荨麻疹达标治疗专家共识(2023)[J]. 中华皮肤科杂志, 2023, 56(6): 489.

【7】Mustari AP, Bishnoi A, Kumaran MS. Biologicals in Treatment of Chronic Urticaria: A Narrative Review. Indian Dermatol Online J. 2022 Dec 14;14(1):9-20. doi: 10.4103/idoj.idoj_145_22. PMID: 36776192; PMCID: PMC9910522.