在算力爆炸的时代,芯片越做越小,性能却越来越强。但一个致命问题随之而来:当光芯片以35瓦的功率运行时,近一半能量会转化为热量,若无法快速导出,芯片将面临“热崩溃”。苏州高新区浒墅关企业博志金钻在陶瓷上“种”出比头发丝细50倍的金属电路,让芯片散热材料价格直降三成。

陶瓷绝缘、耐高温,但脆性大;金属导电、延展好,但易软化。这两种完全不同的材料关键特性甚至“南辕北辙”,但结合起来却能优势互补。走进博志金钻洁净车间,一台台自主研发的镀膜设备正24小时运转。在一个特殊设备里,高能等离子体“轰”出的金属离子,以纳米级精度附着在陶瓷表面,形成高强度结合层。这项名为“物理气相沉积(PVD)”的技术,解决了困扰业界多年的陶瓷与金属结合难题。

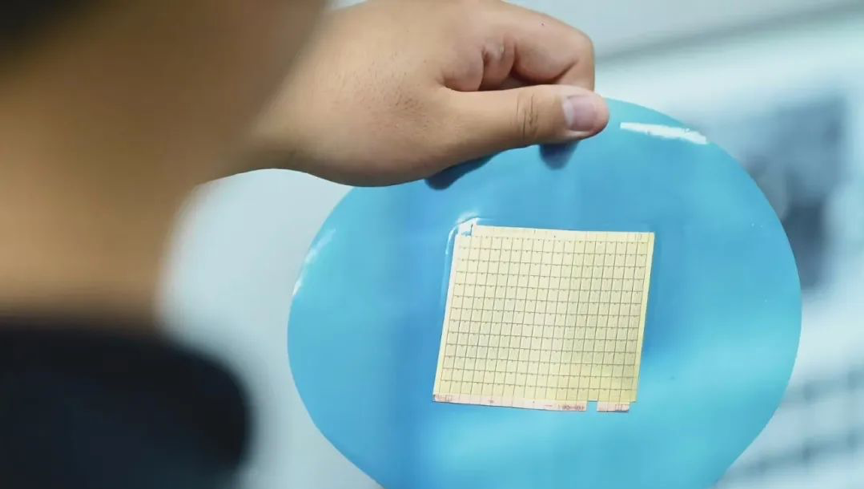

“就像让金属‘长’在陶瓷上,既导电又散热。”公司创始人潘远志拿起一片载板介绍,“传统产品线宽50微米,远远不满足小型化、集成化、高精密度的要求,而我们能做到1-2微米,相当于在一根头发丝上‘刻’出近50条电路”。这里生产的陶瓷载板,性能比肩国际巨头,价格却比国外同类产品低30%,目前已应用于数据中心、5G基站、新能源汽车、智能传感等场景,成为相关领域头部企业的供应商。

时间拨回到2020年,中美科技博弈加剧,高端芯片散热材料被“卡脖子”,而实验室的PVD技术已日趋成熟。潘远志出生于2001年,15岁考入西安交大少年班。

“我们在物理气相沉积方面有很丰富的经验了,在高校的时候就研究如何通过实现陶瓷和金属高强度结合来解决高功率芯片的导热、打线、封装、互联问题”,潘远志说。如何把这项技术用于生产,实现国产替代,迫在眉睫。于是,潘远志与两名同学来到苏州高新区浒墅关,成立苏州博志金钻科技有限责任公司,开启了“技术破壁”之路。

创办博志金钻,潘远志才19岁。从单点技术到完整产业链,挑战远超预期。“PVD仅是七大工序中的一环,前后还需匹配研磨抛光、光刻、电镀等200多道工艺”,潘远志说,就像造一辆车,发动机再好,轮胎、方向盘也得自己造。团队用了近两年时间研发生产设备和工艺,不断优化技术参数,终于让首片陶瓷载板下线。

如今,博志金钻的全套生产设备覆盖各类高性能薄膜陶瓷载板产品,自主设计定制多条连续式生产线,建有苏州、南通两地总计超过1万平方米含万级洁净室半导体级生产车间,拉通研磨抛光、磁控溅射、曝光显影、褪膜蚀刻、电镀化镀、蒸镀、划片检测等全道生产环节,拥有专利集群40多项,可满足客户各项技术要求和定制化需求,实现各类中高端陶瓷载板和新一代封装材料器件的生产。目前,博志金钻每月最多可生产5亿颗陶瓷载板。

企业的高成长性迅速收获了资本的青睐。截至目前,博志金钻已完成两轮融资。现在公司已有上百人的团队,既有半导体大厂老将,也有中科院院士顾问,还有来自著名高校的“新鲜血液”。

从当年的“三剑客”到如今的百人团队,潘远志坦言,企业能发展到这样的规模,首先是选对了半导体产业这个赛道,其次是选对了苏州这个城市。“苏州的创业生态像一片雨林,这里不仅有完整的半导体产业链,更有政府的全周期支持”,潘远志说,公司技术团队成员不少来自日韩等半导体外资大厂,手把手带出首批产线工人;两轮融资都是由地方国企注资,这给了企业自主创新很大的底气。

让中国芯既能“跑得快”,又不“发高烧”。潘远志说,未来,博志金钻将继续扩充产能,实现翻倍增长,同时,进一步扩充产品管线,把散热封装的材料和器件产品的种类越扩越全,服务更多的行业和客户。

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场。