【城市竞争的关键不硬件堆砌,而是“有意思”场景的集合。】

在城市化进程从“增量扩张”转向“存量焕新”的今天,如何让一座城区持续焕发活力?

深圳市龙岗区以“场景营城”为方法论,探索了一条通过开放应用场景驱动产业创新、城市治理与人才集聚的路径。从“我帮企业搭场景”的机制创新到“10+N”示范场景的落地,龙岗正将“有意思、有商机、有得住、有品质”的城区愿景转化为可感知的现实。这场实验,不仅关乎技术应用,更是一场关于城市发展逻辑的重构。

龙岗区每月定期推出“待撮合人工智能场景机会清单”(龙岗区企业服务中心)

从“政策输血”到“场景造血”

“企业的核心需求已从‘成本洼地’转向‘应用高地’!”龙岗区企业服务中心(龙岗区场景应用创新工作专班办公室)主任冯铁军表示,传统招商引资多依赖土地、税收等政策优惠,但龙岗区充分认识到,在新质生产力竞争时代,一项新技术从实验室到市场,最缺的不是资金,而是能够验证其价值的真实场景。于是,龙岗区积极帮助企业搭建从资金到企业运营、从产品中试到市场拓展等集成场景服务,助力企业迅速占领市场。

这一认知催生了“3+5”产业服务体系的诞生:以企业规模、生命周期、行业赛道三个维度构建“企业立方”,再通过产业链配套、生产要素集聚等五种服务能力,将政府角色从管理者转变为“场景合伙人”。其中,“全域场景计划”成为关键抓手——政府主动开放治理、民生、产业等领域的痛点需求,吸引企业以技术方案“揭榜挂帅”。

例如,清林径水库的智能水务场景,原本是水务管理的难点,却成为企业展示AI监测、无人船巡检等技术的舞台,最终被国家水利部官网转载推广。“场景创新让政府与企业从‘甲乙双方’变为‘创新共同体’。”一位参与场景对接的企业负责人评价。

实践证明了其有效性。自2024年7月启动以来,龙岗区已累计挖掘场景机会415项,征集场景能力1635项,成功撮合场景项目274个,已落地140个,甚至直接带来9个场景招商落地项目,促成企业合作金额超10亿元。例如,区内企业深圳市煜禾森科技有限公司和新落户的深圳星航智海科技有限责任公司通过场景示范展示,均获得了百万级订单。

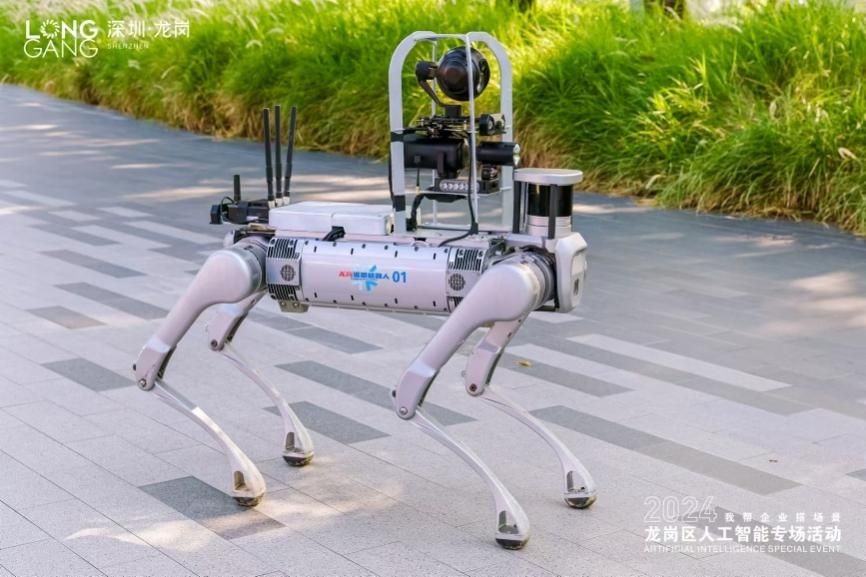

龙岗区定期为企业搭建各种创新应用场景。图为人工智能专场活动。(龙岗区企业服务中心)

从“技术试验场”到“出海新航道”

场景营城的价值,最终需通过具体空间的可感可知来体现。龙岗选取大运天地、深圳国际低碳城等11个重点区域打造“10+N”示范场景清单,使其成为技术验证场与城市名片。

“技术验证场”升级为“城市新名片”。大运天地综合示范场景原本是大型场馆运营的难题,如今化身“科技创新城市会客厅”。AI安防、机器人导览、低碳能源系统在此集成应用,半年接待政企考察团超200批3000人次,成为展示龙岗产业实力的窗口。“这里不仅是技术试验田,更是投资洽谈的触发点。”一位参观者表示。

清林径水库的智能水务场景则凸显垂直领域的深度赋能。通过引入企业的水质监测算法与无人船设备,水库管理效率提升30%,吸引全市70多个单位现场学习,技术方案获国家水利部、省水利厅官网转载,实现了成功模式的对外输出。

“产品展示窗”拓展为“商业新渠道”。龙岗在深圳机场、工业展览馆等重要场合设立创新产品展区,甚至在区委常委会会议前进行常态化展示。更创新的是打造“龙品天下”场景应用IP,通过快闪店、AI零售柜和直播带货(首场智能水务直播吸引34万人次观看),探索“场景即市场”的商业化路径。

“本地服务台”延伸为“全球资源链”。场景创新成为企业出海的跳板。龙岗推进深圳中小企业出海会客厅(龙岗站)建设,与香港贸发局、澳门科技总会签约,组织企业参展澳门BEYOND博览会,达成意向成交额725万元。这意味着,本地验证成功的场景解决方案,正通过龙搭建的平台,走向更广阔的全球市场。

龙岗区组建了常设机构——“区场景应用创新工作专班办公室”和“新质生产力促进中心”。(龙岗区企业服务中心)

从“单一应用”到“场景生态”

龙岗的场景实践并非零散尝试,而是通过体制机制系统化创新确保可持续性,成生“专班+政策+平台”的三轮驱动模式,构建了一个政府引导、企业主体、市场运作的可持续场景创新应用生态,确保从场景挖掘到落地推广的全流程畅通无阻。

首先是以专班攻坚打破部门壁垒的顶层设计。龙岗区场景创新涉及城市治理、产业发展、民生服务等方方面面,传统政府部门条块分割的架构极易成为阻力。根据《龙岗区场景应用创新工作专班组建方案》,成立了由区委书记、区长任指挥长的区级工作专班,囊括了全区“11+49”专项工作组成员(11个街道+49个政府行业部门),组成常设机构——“区场景应用创新工作专班办公室”(简称“场景办”)设在区企业服务中心,负责日常统筹

实践中,龙岗区以“场景办”为中枢,负责制定政策、搭建平台、清单管理;各行业、各街道的工作小组则成为前沿“哨点”,深入挖掘本领域、本区域的场景需求与能力。通过专题会议、工作专报、督查督办等运行机制,确保了跨部门协作的高效运转。

“运行机制让场景供需双方低成本、高效率匹配!”龙岗区企业服务中心(龙岗区场景应用创新工作专班办公室)副主任吕少东介绍,场景办每月报送场景机会与能力清单,按季度滚动发布,形成了“挖掘-对接-落地-推广”闭环,将过去需要“一事一议”、耗时费力的协调过程,转化为标准化、流水线式的批量孵化。例如,智能建造企业通过专场对接活动直接对接城建部门,方案迅速在政府项目中试点,过去半年才能走完的流程,现在压缩至一个月。

其次是“科技篇”制度的突破为创新输血。对于许多科技创新企业而言,最大的瓶颈并非技术本身,而是缺乏关键的“首单应用”机会。龙岗的创新之举在于推出了硬约束的“机会保障”制度。要求每个政府投资项目的10%预算用于采购中小企业的“三新”(新技术、新产品、新服务)产品,为创新提供初始动力。

更重要的龙岗推出了动态优化的政策工具箱。出台了《龙岗区场景开放通则(试行)》、《关于支持新技术新产品新服务推广应用的实施方案(试行)》等文件,构建了从征集、认定、研发到采购、金融、推广的全链条政策支持体系,逐步构建覆盖场景征集、认定、金融支持的全链条政策体系。

龙岗辖区某屏显智创公司负责人王先生表示,龙岗区给企业的“首单机会”,这不仅是简单的资金支持,更是一种“信用背书”和“效果认证”。政府通过首购,为创新产品提供了最宝贵的初始验证场景,极大降低了其迈向市场的门槛。

吕少东介绍,自2024年7月启动以来,龙岗区已累计挖掘场景机会415项,征集场景能力1635项,成功撮合场景项目274个,已落地140个,甚至直接带来9个场景招商落地项目,促成企业合作金额超10亿元。大量的项目合作成为龙岗场景创新的稳定“血源”,深刻改变了政府与企业的关系,政府从单纯的采购方,变身为创新的“天使投资人”和“首用客户”,与企业共担风险、共享成果。

为确保场景创新的可持续性,龙岗并未止步于行政推动,而是着力构建市场化的支撑体系,搭建了“一公司、一平台、一联盟、一基金”的“四个一”资源平台,彻底打通资源对接堵点。

“一公司”,即组建区属场景创新公司,以市场化方式专业运营场景项目;“一平台”,即搭建线上服务平台,如联合CSDN建立“我帮企业搭场景”线上对接平台,使供需匹配低成本、高效率;“一联盟”,即成立场景创新生态联盟,链接企业、高校、科研机构、投资机构等多元主体;“一基金”,即设立龙岗场景创新基金,为有潜力的场景解决方案提供金融活水。

龙岗区给辖区机器狗企业提供场景应用“首单机会”(龙岗区企业服务中心)

从“拼政策”到“拼生态”

龙岗的“场景营城”实验,远不止于引进几个项目或解决若干治理难题。而是掀起了一场关于城市发展逻辑与核心竞争力的深刻变革,即从“拼政策”到“拼生态”的向未来的、动态进化的城市能力升级。

众所周知,围绕土地、税收等政策优惠,可视为城市“拼政策、拼硬件”的初级竞争。而在新质生产力时代,龙岗通过系统性的场景开放“构建一个最具吸引力的创新生态系统”。

龙岗区委宣传部副部长艾海建表示,目前,龙岗正在将自己打造成为一个巨大的“城市实验室”和“创新首演地”,“有意思、有商机、有得住、有品质”的各种城区场景转化应用生态,将城区竞争力推向新的维度。龙岗展示城市的竞争力不再体现在静态的GDP或高楼大厦,更体现在动态的“场景密度”与“创新流速”,即单位时间内,能够孕育、验证并推广多少有价值的创新解决方案。从“拼政策”到“拼生态”的转变,是龙岗区城市竞争维度的一次关键升级。

同时,龙岗区实践的“场景营城”理念,还重塑了政府的角色定位。即政府不再是城市唯一的“管理者”和“供给者”,而是转变为开放的“平台搭建者”和企业并肩作战的“创新合伙人”。龙岗区展示出了强大的资源链接能力、场景设计能力和风险共担意识。

例如,在“场景办”的统筹下,政府主动公开治理痛点,以“揭榜挂帅”方式邀请企业用技术方案来破解。成功与否,不仅关乎政府治理效能的提升,也直接关系到企业技术的市场前景。这种“创新共同体”的关系,将政府与企业利益深度绑定,推动城市治理从自上而下的单向指令,转变为多元主体协同共治的复杂系统工程,从而激发出更大的社会创新活力。

龙岗选取大运天地、深圳国际低碳城等11个重点区域打造示范场景清单,使其成为技术验证场与城市名片。(龙岗区企业服务中心)

“希望任何企业的好想法,都能在龙岗找到最低门槛的试点机会!”之所以龙岗区向社会发出的这样的承诺,是因为龙岗区有一个强大的“价值循环”机制作保障,即龙岗是创新技术的“首演舞台”。龙岗通过场景开放,政府以最小成本激活社会创新活力,企业获得关键验证机会,市民享受更优质的公共服务,这是在龙岗创新创业“有意思”的价值所在。

一座城区的魅力,源于它能否让每个创新念头找到生根发芽的土壤。龙岗区“场景营城”让城市进化为一个永不停歇的场景创新应用生态。

正如龙岗实验结果:城市竞争的关键不硬件堆砌,而是“有意思”场景的集合。